LA INDIGNACIÓN COMO DISFRAZ Y LA LEALTAD COMO EXCUSA

OPINIÓN

Por Guillermo Cinta Flores

Lunes 16 de febrero de 2026

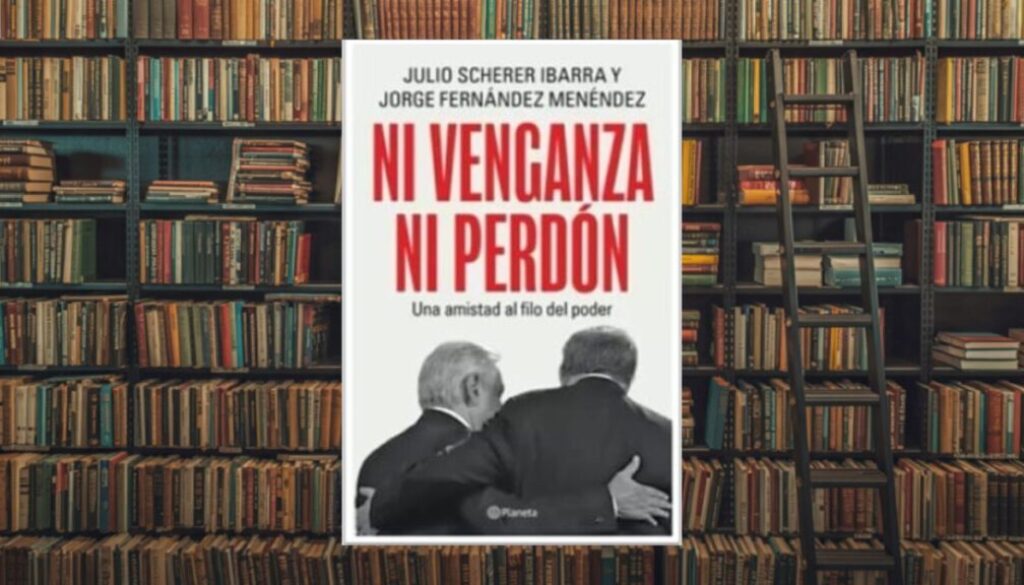

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la frase “90 por ciento de lealtad, 10 por ciento de capacidad” se convirtió en una especie de mantra implícito, repetido con ironía o con orgullo según quién la pronunciara. Julio Scherer Ibarra, en su libro Ni venganza ni perdón, la menciona una y otra vez para describir la dinámica interna del poder: priorizar la adhesión absoluta al líder por encima de la competencia técnica o el pensamiento crítico.

Esta proporción no era solo un chiste cruel de opositores; reflejaba una elección deliberada. En un proyecto que se presentaba como transformación histórica, la lealtad incondicional garantizaba cohesión y obediencia, mientras que la capacidad podía suplirse con esfuerzo presidencial o con la narrativa de que los resultados llegarían por pura voluntad política.

Tom Wolfe, al recordar a Marshall McLuhan, lo había dicho con precisión quirúrgica: “la indignación moral es la estrategia adecuada para revestir de dignidad al idiota”. En el entorno de la 4T, muchos intelectuales, comunicadores y funcionarios optaron por esa ruta. En lugar de leer, analizar o proponer con rigor, se indignaban a diario contra los enemigos designados: la prensa, la oposición, los “fifís”, el neoliberalismo heredado.

Esa indignación performativa les otorgaba un aura de compromiso moral inmediato. No hacía falta demostrar expertise; bastaba con gritar “¡traidores!” o “¡conservadores!” en redes o mañaneras para sentirse parte del bando correcto de la historia. Así, la dignidad se compraba barata, sin el costo del esfuerzo intelectual.

Pero la cita de Wolfe, en la introducción del capítulo 22 de dicho libro, va más allá: “casi siempre han escogido las opciones equivocadas”. En el sexenio, esa indignación selectiva distrajo de las incongruencias internas. Mientras se batallaba en público contra fantasmas externos, dentro del gobierno prosperaban manipuladores y oportunistas que disfrazaban ambiciones personales de idealismo leal.

Scherer describe exactamente eso: quienes justificaban decisiones fallidas o incoherencias solo con “es por lealtad a AMLO”. Esa lealtad se volvía escudo para no rendir cuentas, para encubrir intereses propios bajo el manto de la transformación.

El 90-10 no era solo sobre nombramientos; era una cultura que premiaba la sumisión sobre la eficacia. Cuando la capacidad escasea y la lealtad sobra, los proyectos se atan a la figura del líder. Él debía compensar con su carisma y su tiempo lo que los demás no aportaban. El resultado: batallas ganadas a medias, reformas atoradas, improvisaciones costosas y un desgaste innecesario del propio presidente.

La izquierda que se decía intelectual caía en la trampa que Wolfe señalaba. La indignación fácil sustituía al pensamiento duro. Se elegían enemigos cómodos y batallas simbólicas, mientras problemas reales —corrupción disfrazada, manipulación interna, ineficiencia— quedaban en segundo plano o se justificaban con la misma lealtad ciega.

Al final, esa fórmula del 90-10 dejó una herencia ambigua. Logró movilizar masas y ganar elecciones, pero también generó mediocridad institucional y dependencia personalista. La dignidad moral que se buscaba con la indignación terminó siendo un barniz frágil sobre estructuras débiles.

Hoy, al releer a Wolfe a través de las memorias de Scherer, queda claro: la verdadera transformación requiere más que lealtad y más que enojo. Exige capacidad real, autocrítica y la valentía de pensar más allá del postureo. De lo contrario, el 90 por ciento de adhesión solo disfraza el 10 por ciento de resultados.